「2人主治医制」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?厚生労働省や地域の医師会などが様々な場所で紹介しているためご存知の方も多いかもしれません。「2人主治医制」とは、簡単に言うと「主治医の先生が2人いる状態」です。

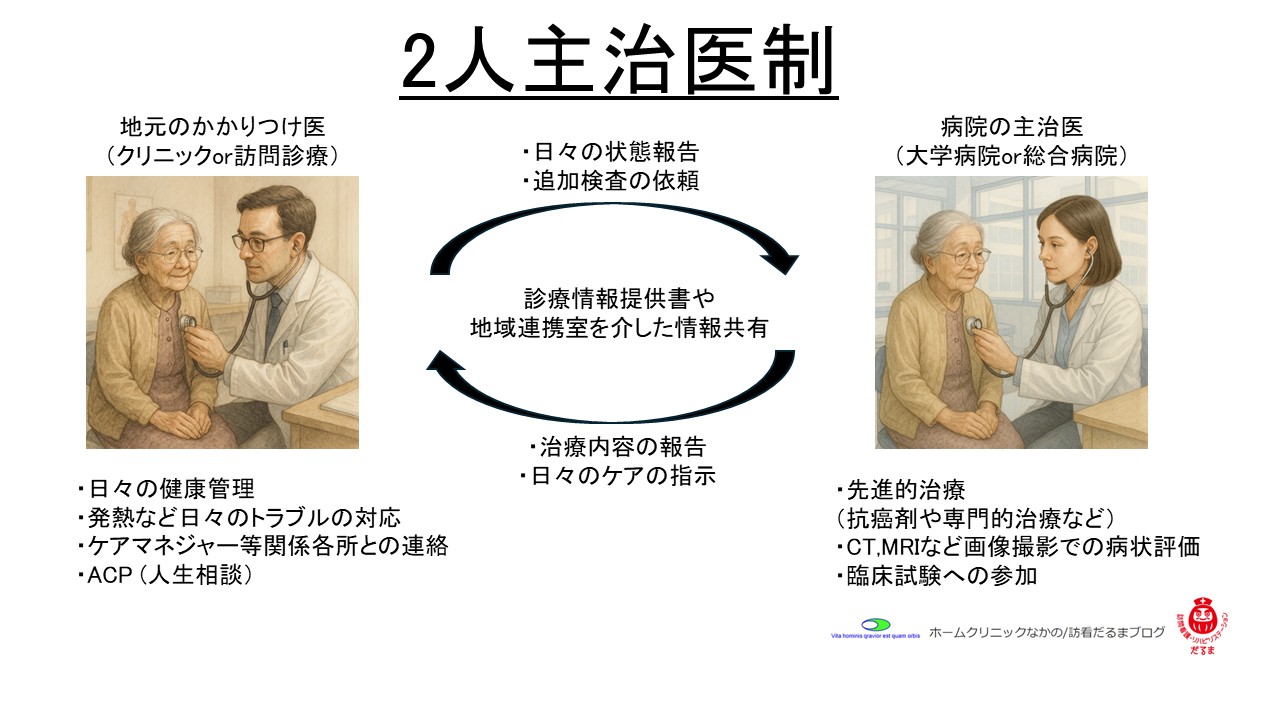

なぜ主治医が2人いるかというと、多くの場合は地元のかかりつけ医の先生と、少し遠くの大きな病院(総合病院や大病院)の先生の2人に診てもらっているから、ということが多いです。要するに近くの主治医と大病院の主治医、という感じです。分かりやすくなるように上のような図を作ってみました。

図では患者さんが地元のクリニックや訪問診療で男性の先生に診に来てもらっている一方、大病院で女性の先生に診てもらっています。地元の男性の先生には血圧管理などの日々の健康管理の相談をし、「熱が出た」「胸に湿疹が出た」などの日頃の健康トラブルを診療してもらっています。男性の先生は患者さんの担当のケアマネジャーさんや訪問看護師さんとも連絡を取ってくれ、皆と状態を共有し治療の方針や日常生活で気をつけることを話してくれます。時々「~~さんは歩けなくなったらどうするの?」などと人生相談のようなことにも乗ってくれます。

一方で大病院の女性の先生には先進的治療を実施してもらっています。先進的治療とは主に癌に対する治療や、難病に対する治療のことです。癌に関して言えば手術、抗癌剤や放射線治療など複数の治療の選択肢を提示してくれます。また、近くのクリニックでは撮影できないCTやMRIなどで病状を評価して治療方針を考えてくれます。中には大学病院などで臨床試験に参加できることがあります。

この2人の主治医の先生は別々に診療しているわけではなく、それぞれが診療情報提供書(いわゆる紹介状)や地域連携室を通して情報共有をして、日々の状態報告や治療方針の共有をしてくれています。顔見知りの先生同士の場合はさらに連携がスムーズです。緊急の案件がある際は直接2人の先生が電話で話してくれることもあります。

このような2人主治医制が特にオススメされるのは、上記の通り癌の患者さんや難病患者さんだけではなく、慢性心不全やCOPDなど、様々な病気に関してです。例えば慢性心不全に関しては「クリニックでは処方できない大病院でしか使えない薬」というようなものも存在しており(トルバプタン)、2人主治医制だと治療の選択肢が広がります。また頻繁に発熱してしまうなど日常トラブルの多い患者さんは地元の先生にすぐ相談したり往診に来てもらうことができます。

この制度をお伝えすると「どちらか一方にかかるだけで良いのでは?」とおっしゃる方も多いですが、例えばクリニックだけでは精密な画像検査ができない/一部の治療ができないですし、逆に大病院だけだと「熱が出た」などの日常のトラブルについて主治医の先生に相談するハードルが非常に高い(少なくとも予約外受診では何時間も待つ外来に行かないといけない)ことが考えられます。

診療に関してお困りごとのある患者さんは、地元のクリニックや訪問診療と、大病院とのオイシイトコドリとも言える2人主治医制を、是非検討してみてください。

コメント